【展示解説会】加曾利B式展⑤『千葉市内の加曾利B式が見つかった主な遺跡』(加曾利貝塚)

加曾利貝塚博物館で開催している「加曾利B式展」に行ってきました。どうせ行くなら、ちゃんと解説をしてくれる日にということで、展示解説会へGO!

動画が長いので5分割で、興味深い点だけ文章にしてみてたんだけど、全部見る場合は動画でということで♪

加曾利貝塚(千葉市若葉区)

加曾利貝塚は、縄文時代中期を主体とする北貝塚と縄文時代後期を主体とする南貝塚からなり、約2000年もの間人々が暮らし続けた、貝塚を伴う集落遺跡です。広大な遺跡範囲のうち発掘調査が行われたのは10%未満と少ないですが、膨大な遺物や遺構の数から、拠点的な集落だったと考えられています。

これまでの調査で加曾利B式土器の多くは南貝塚からの出土であることが訳っています。出土量は加曾利B1式は多くありませんが、加曾利B2式になると増加し、加曾利B3式で最も多くなります。加曾利B3式の土器は、南貝塚の貝層範囲での出土が顕著なことから、南貝塚で最も活動が活発だったのは、この時期だったと考えられています。

【雑な作りの土器】

加曾利貝塚では「雑な作りの土器」が出土しています。これは、形がゆがんでいたり仕上げが丁寧とはいえない土器や文様が不揃いな土器のことをさします。このような土器は、土器作りの技術が未熟な作り手によって製作されたもので、遺跡ではあまり出土することはありません。しかし、加曾利貝塚では他の遺跡と比較して非常に多く出土していることが指摘されています。

これは土器の生産と消費の過程で品質の選別が行われた結果、出来の良い優れた土器や一般的な土器が消費地へ運ばれ、出来の悪い土器が生産地である加曾利貝塚に残された結果だと考える説もあります。実際、よく観察すると、線と線の感覚が一定ではなく、線の描き始めと描き終わりの位置にズレが生じている土器などがあることが分かります。

六通貝塚(千葉市緑区)

現在の緑区おゆみ野中央7丁目に所在する縄文時代中期末から晩期中頃を主体とする集落遺跡です。村田川の下流に立地し、貝層の規模は東西140m・南北125mの弧状に近い馬蹄型の貝塚です。周辺には小金沢貝塚・木戸作貝塚・森台貝塚・上赤塚遺跡・大膳野南貝塚など縄文時代後期の貝塚が集中しています。

これまでの調査では、50軒以上の竪穴住居や多数の土坑、人骨などが見つかっています。六通貝塚は周辺の貝塚と比べて貝塚の規模が最も大きく、集落存続期間も長い遺跡で、位置的のも集落群の中核的な存在だった考えられています。

今回の企画展で展示されている土器の中には、関東西部で流行した加曾利B式土器の特徴を持つものや、東北地方に由来しる文様を持つ土器もあり、広域なネットワークを持っていた集落であることがうかがええます。

【似ている深鉢】

外反する口縁部と3つの突起、膨らみを持つ胴部と挑戦的な対故文。これらは関東西部でよく見られる加曾利B2式の深鉢の特徴です。実際、埼玉県高井東遺跡で見つかった深鉢とよく似ています。。

【似ている注口土器】

六津貝塚で見つかっている注口土器の中には「宝ヶ峯型注口土器」と呼ばれるものがあります。これは東北地方で多く見られる時です。実際、岩手県川目A遺跡から出土した宝ヶ峯注口土器と似た文様をしており、この地に住む縄文人は、東北地方とつながりがあったのかもしれません。

内野第1遺跡(千葉市花見川区)

現在の花見川区宇那谷町の所在し、印旛沼に注ぐ勝田川中流域に位置する旧石器時代から中近世にかけて断続的に遺構が見つかっている複合遺跡です。縄文時代においては、中期の終わりごろから晩期の中頃までを中心として台地上から旧河川跡のある低地側まで広い範囲にかけて遺構が分布しており、竪穴住居跡120軒以上、掘立柱建物跡1棟、土坑400基以上、人骨12体などが見つかっています。

加曾利B式期は、大地縁辺部から低地側にかけて遺構が展開されており、竪穴住居跡は焼土と大量のシカやイノシシの獣骨を伴っているモノが多いことが確認されています。加曾利B1式から加曾利B3式を通じて様々な器種の土器を使用しているようですが、加曾利B3式から曽谷にかけて浅鉢が多いという特徴があります。

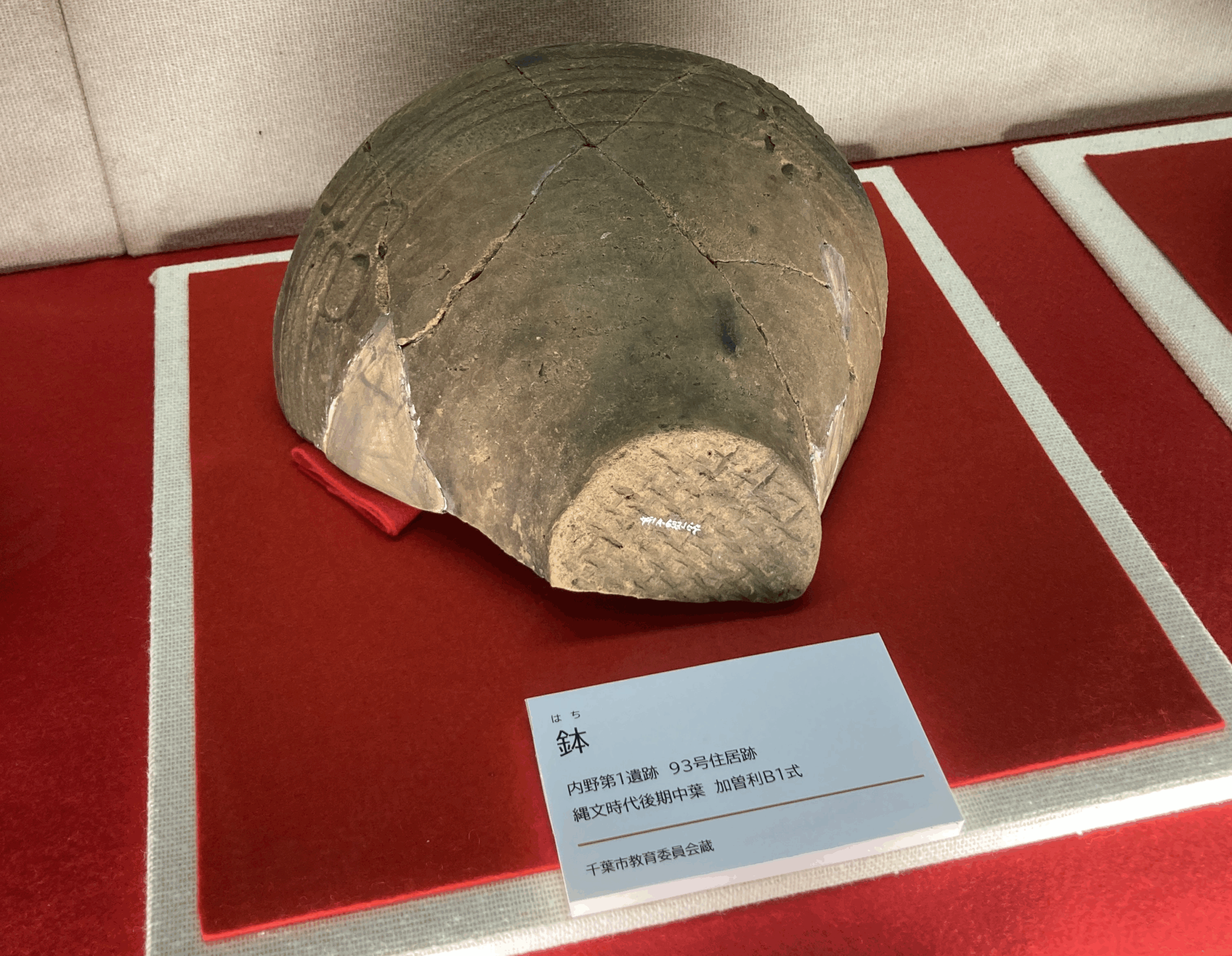

【鉢】

僧御堂遺跡(千葉市若葉区)

現在の若葉区中野町に所在する縄文時代中期から後期を主体とする遺跡で、印旛沼に注ぐ鹿島川支谷に面する台地上に立地しています。これまでの調査では、10件以上の竪穴住居と50基以上の土坑が見つかっています。

加曾利B式土器の出土は、竪穴住居跡などの遺構からではなく、生活の痕跡が見られる「遺物包含層」からの出土です。一個体に復元できるような大きさの粗製土器が目立ち、廃棄された粗製土器がそのままの状態で残されていた状況がうかがえることから、加曾利B式の時期の遺構は見つかっていませんが、人々が煮炊きを暮らしていたと考えられます。加曾利B3式土器の出土は確認されていないため、この地で暮らしたのは加曾利B2式までで、それ以降は別の土地を求めて移動していったのかもしれません。

【土器片円盤】